東京大学 2025年 前期 国語 第四問 小説

「狭い庭」佐多稲子

以下に本文と設問、解き方の解説、予備校の模範解答、感想などを掲載しています。

小説問題の解き方

人物設定と心理描写をチェックします

実際に問題を解くときは傍線を引きます

ここでは抜き出しておきます

たくさんあるので、急ぎの方は「設問」まで飛ばしてください

苗木屋の爺さん

・小柄な痩せた男

・挨拶が女性的な声だけどどこか格式張っていた

・細おもての柔和な、むしろ伏し目がちの弱気な表情

・目を伏せ、気弱にしげのの言葉を聞き流して

・いただきます、という調子には歌うようなひびきがあって、ちっとも卑屈なものがない

・優しい顔

・あんまり立派な名前

・いかめしい姓名

・自分より年上と思っていたが、見かけよりはずっと若くまだ四十代で小学生の女の子がある

・(今度は少し大きい樹を持ってきてくれ)ちょっと悲しい表情をする

・その次に持ってくるのはやっぱり一尺足らずの苗木ばかり

・格式張った口調で、ときには自分の苗木に鹿つめらしい説明をすることもある

出来事を確認する

・順吉―わが家の前が依然としてむき出しなのを少々もの足りなくなって本職の植木屋に頼んで軒まで達する高さの樫の木を植える

・丁度その最中に苗木屋がいつものようにやって来た

・本職の植木屋には顔を合わさず、いつものように縁先きに来て腰をおろした

・「玄関さきだけ、あんまり淋しいから大きな樹を一本入れるんですよ」

・「お立派になります」「また、お願いします」

・それっきり、この家の庭先きに姿を現さなくなった」

後日談

・「順吉は、勤め先の家具製造店で厭なおもいをした」

・「姿を現さない苗木屋の誇りを思いだしていた」

・「同感とも羨望ともつかぬ、なつかしさ」

「設問」解き方を説明します

(一)

・「彼に気の毒なおもいをさせる」=二年のつきあいのある苗木屋ではなく、別の植木屋に高額な代金を払って植木を注文したことが苗木屋にわるいということ

・別の植木屋に頼んだ理由は

苗木屋は小さな苗しか持ってこず、順吉夫婦はそれが不満だった

近所の新しい住宅に植え込みができているのを見て、わが家がもの足りなくなった

・これらを踏まえて解答します

(二)

・順吉が気にかけている

・「仕方がない」―苗木屋が小さなな駅ばかり持ってくるので、大きな樹を別の植木屋に頼んだことで苗木屋が嫌な気分になったとしてもそれはやむをえないことだと割り切る心情

・この二点を盛り込みます

(三)

「檜葉」について

・「庭の周囲の七、八本の檜葉」

・「檜葉はめかくし用にとおもって頼んだのだが、爺さんの背負ってくるのは、いつも殆ど一尺ばかりの苗木だった」

・「倍の丈に伸びて、結構、形を成した」

これらから

苗木屋は樹木が生長して庭が整っていくことを考慮して植えてあったということを知った

(四)

・「本職の植木屋とゆき合ったとき、彼は、だから引け目を抱いたのにちがいない」

・「順吉は自分の年齢に引け目を感じた」

・「姿を現さない苗木屋の誇りを思いだしていたような気がする」

・「それ以来ぱったり姿を見せない、ということは伊志野剛直の誇りなのか」

これらから、順吉も「引け目」を感じる体験をして「苗木屋」の「引け目」に思いをいたし、姿を現さない苗木屋の誇りを感じ、共鳴する心情をまとめる

感想

・戦後十年前後と思われる時代背景で、苗木屋と客の夫婦のやりとりと心情を読み取らせる問題

受験生の世代とは異なる状況でもちゃんと読み取る力があるかを見るのでしょう

・設問(一)から(三)はやりやすい。(四)の心情の説明が少し手間がかかる程度

・全体の難易度は高くないです

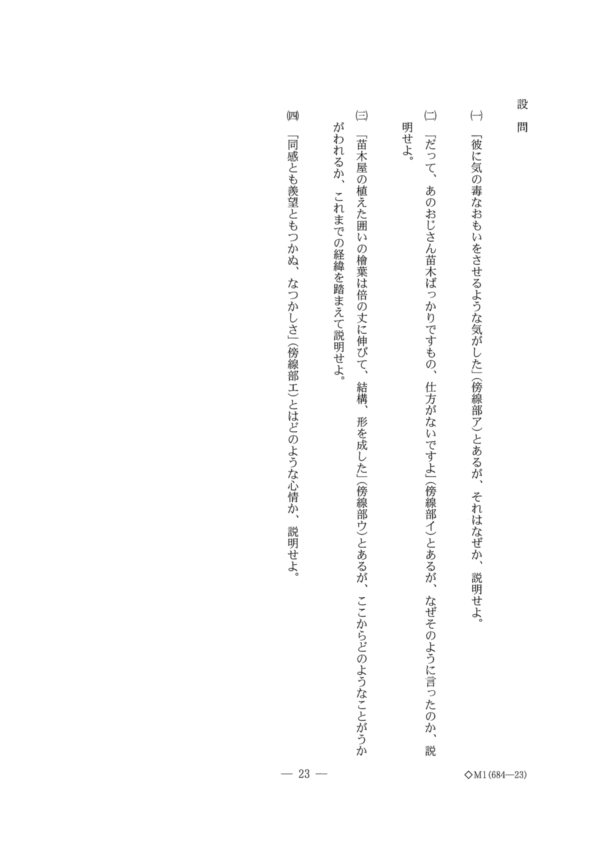

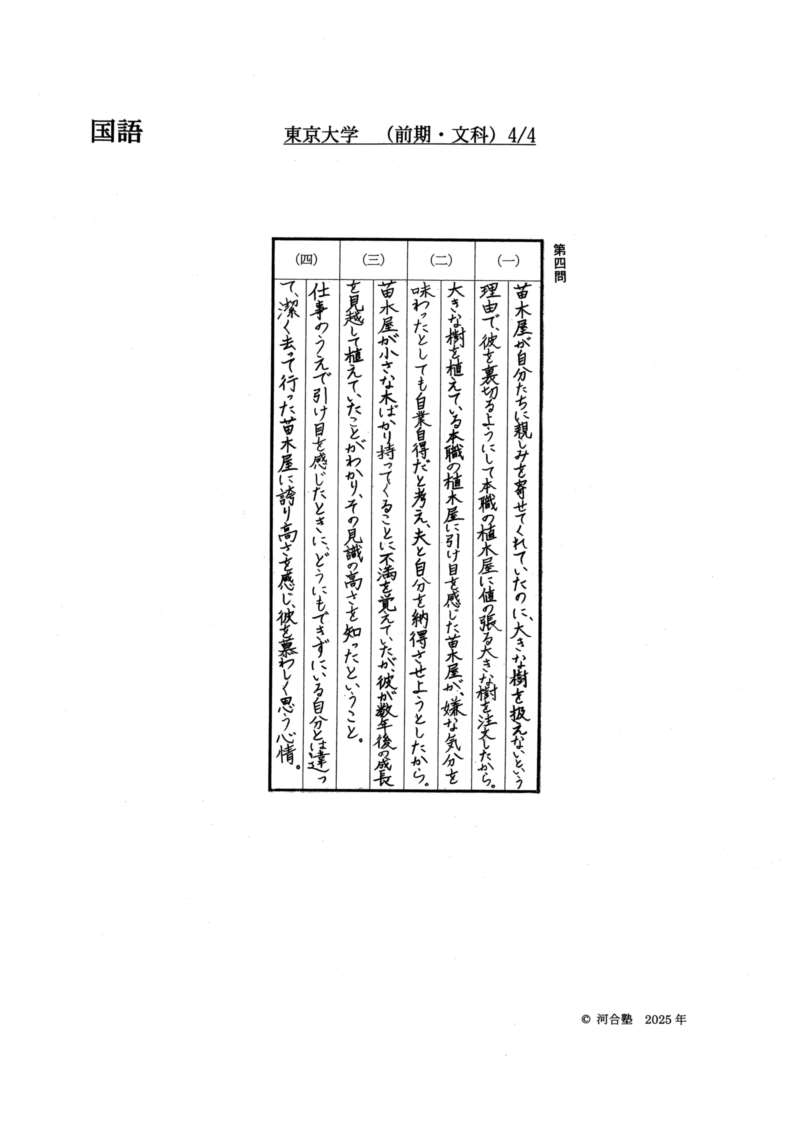

駿台と河合塾の模範解答です

以下は発展的(?)感想です

・登場人物の名前がひとくせあり

伊志野剛直―意思が剛直な男

順吉―従順な男

・伊志野剛直の経歴が気になる

「戦争中女房の実家の千葉県に疎開して百姓をやっていたつづきで、今は植木を売って歩いているのだ」

「今度は少し大きい樹を持ってきてくれ、と不満そうに云うのだが、そんなとき、伊志野剛直は、ちょっと悲しい表情をするような気がした」

「苗木しか持ってこられない事情があったのであろう」

私の住んでいる市では、平安時代に始まる1000年以上の歴史がある植木屋が集まった地区があります。

そんな何代も続くような植木屋さんと比較すると、「苗木屋の爺さん」は経験も浅かったのかもしれません。

小さな苗木しかもってこれないのも、戦争による疎開がきっかけの職だったからなのか、しかし、「高尾楓」について鹿つめらしい説明をするなど、職に対する自負も強かったのでしょう

まとめ

庶民の暮らしぶり、仕事への思いなど、日常生活の中のちょっとした思いを丁寧にすくい上げた、よい小説だと思いました。

合格後も市井の人々の暮らしや心情を忘れないでいてほしいと願います