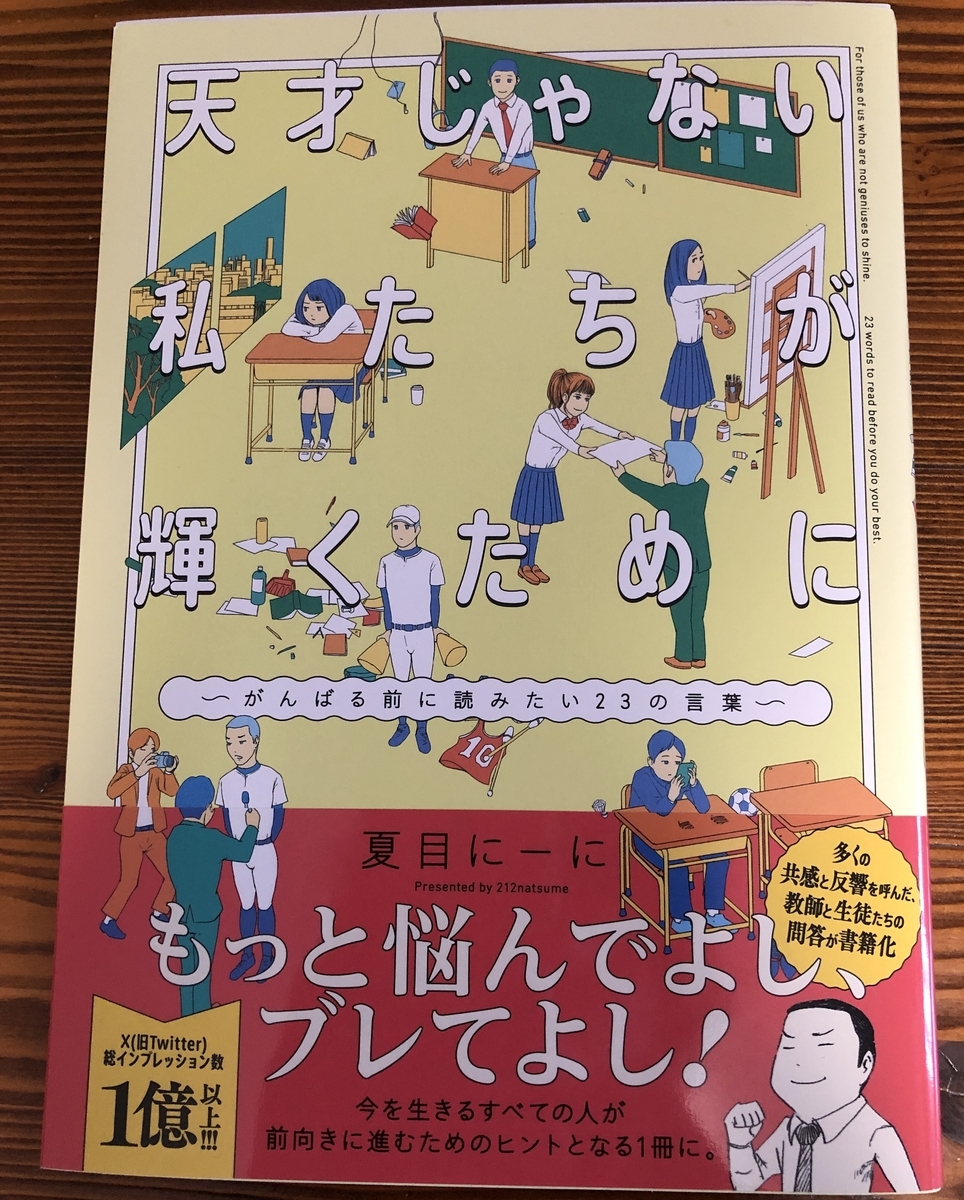

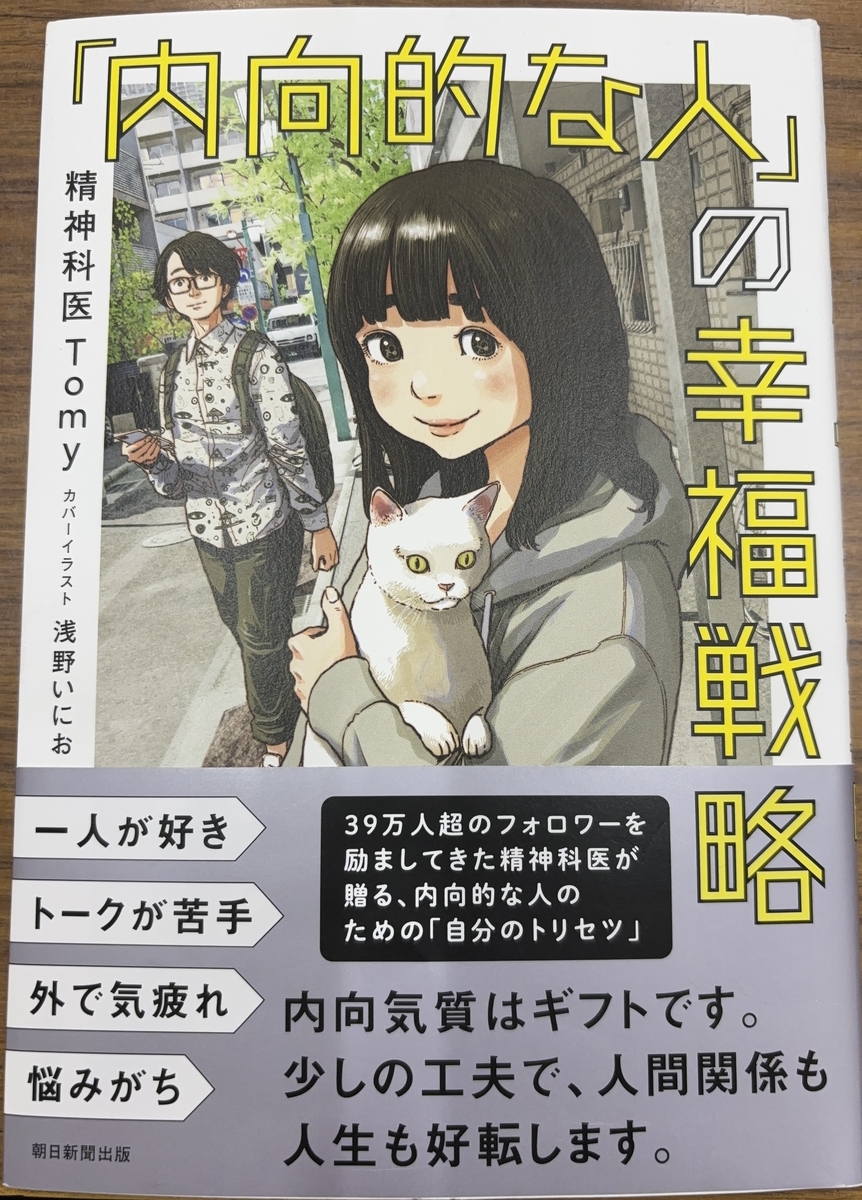

「内向的な人」の幸福戦略 精神科医Tomy 朝日新聞出版

精神科医Tomy先生の本を読むのは3冊目です。

まえがきで、本書では、「内向的な人」とは医学的な定義に基づくものではなく、「引っ込み思案で、シャイで、他人との人間関係が苦手な人」として扱っています。

また、内向的ゆえに生きづらい側面は、考え方や行動でカバーする、そうすれば楽しく人生を歩めるはずだから、そのお手伝いをするとありました。

内容は、たとえば、「人と長時間いると疲れてしまう」という項目について、2、3頁程度の解説があり、まとめが簡潔な言葉で書かれています。大変読みやすく工夫され、すっと頭に入ってきます。

おすすめの読み方は、目次で自分が気になっている項目を見つけて、それから読み始める方法です。解決したい悩みにダイレクトに繋がる項目を探して読み、あまり今の自分に関係しないものは後回しにすればよいでしょう。

私が気になった項目は、第3章「他人の言動に対して、何か裏があるのではと勘繰ってしまう」です。内容をざっくりと紹介します。

・他人の言葉の多くは「建前の言葉」です。そこに悪意はありませんから、騙そうとしているわけではない

・では、なぜたいていの人間は「建前の言葉」を吐くのでしょうか?

・それは、本音でぶつかるということは、自分が丸裸になることだからです。相手が自分の本音を受け止めてくれる人間かどうかわからないからです。誰の前でも丸裸なのは落ち着かないし、危険です。

・「他人は8分目ぐらい信用するのが一番いいんですよ」

・他人というのは、どんな人間でも100%信用してはいけません。なぜなら、他人と自分はあくまで違う人間です。ですから、相手に悪気がなかったとしても、こちらの思いとすれ違っていくことがあるわけです。それが結果として「裏切られた」と思う可能性があるのです。

・一方で、人は単独では何もできません。誰かと信じ合って行動して、それにより世界は広がっていくのです。つまり、「本質的には100%信じられないけれど、それを踏まえて誰かを信用して生きていく」というのが生きる本懐なのだと思います。

感想

私には「どんな人間でも100%信用してはいけません」という言葉が衝撃でした。

私は、他人を信用する、信じるという行為を100%で行うのが正しいと思って、何十年もの人生を送ってきました。何の疑問も持たず信じ込んでいました。

しかし、この言葉に出会って、内容が腑に落ちたのです。目からウロコ、コペルニクス的転回です。他人は100%信用してはいけない!

これまで感じていた生きづらさ、さまざまな悩み、不満、不安は、これが原因だったのかと直観しました。

このことに気づけただけでも本書を読む価値がありました。

他にも、ああ、これか!という気づきがたくさん得られます。

「内向的」ではないと自覚している人にもおすすめです。

![わたしの解放ガイド [ OCO ] わたしの解放ガイド [ OCO ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/3205/9784847073205_1_2.jpg?_ex=128x128)