15分でできる大学入試国語問題の解き方 入門編 その2 関西大学 2020年 全学日程 国語 『「学び」の復権ー模倣と習熟』辻本雅史

前回の続きです。その1を見てから読むことをおすすめします。

続きの問題文を読んで、○印をつけ、線を引く作業をやりましょう。

2ページからです。

赤色の線が、前回よりも細くなってしまいました。やや見づらいかもしれません。

2ページ

2ページに○印と線を入れたものです。

3ページ

3ページに○印と線を入れたもの

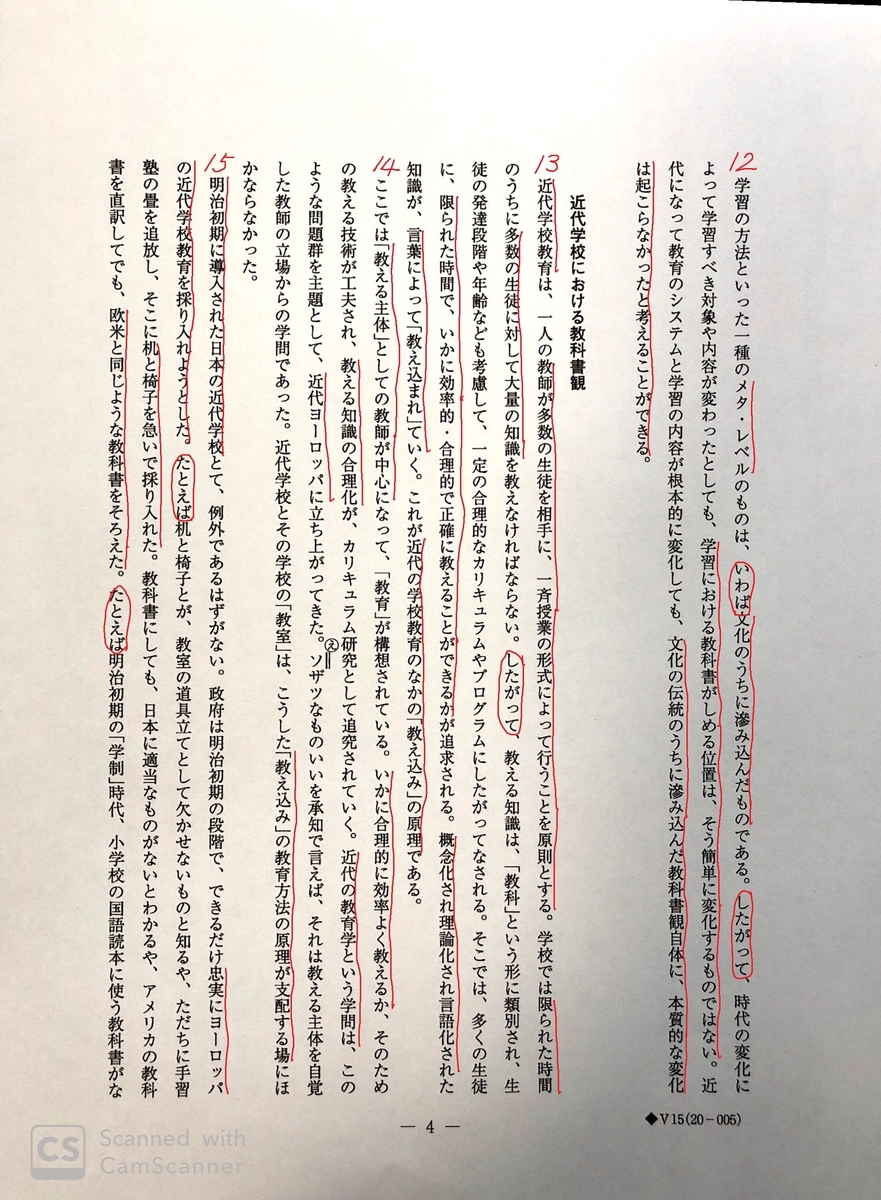

4ページ

4ページに○印と線を入れたもの

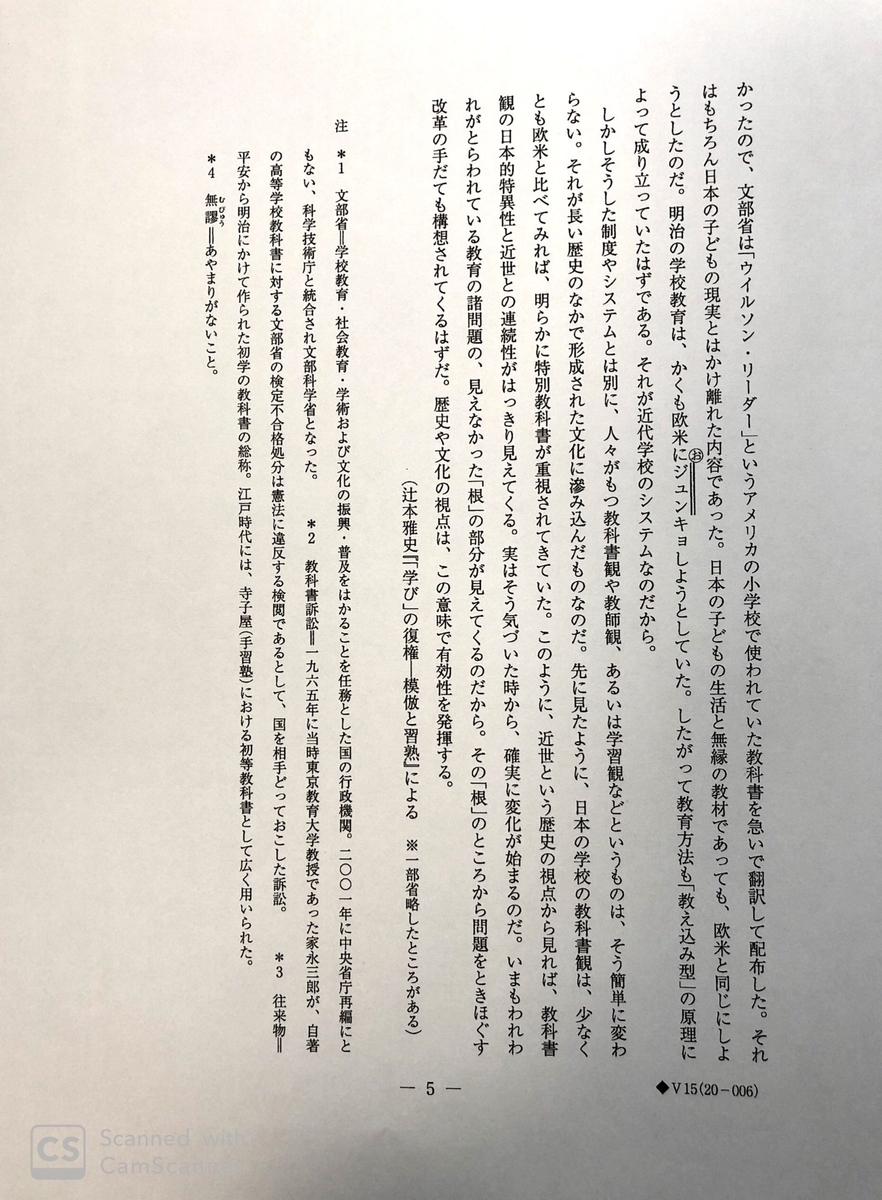

5ページ

5ページに○印と線を入れたもの

15分程度でできましたか?

時間がかかった、線を引いた箇所が違った、どこに線を引くかわからない、などいろいろ思うことがあるでしょう。

でも、全然かまいません。

やっているうちに慣れますから。

形式段落の要旨を載せておきます。数字は形式段落の通し番号です。

5「教科書訴訟」の底流には「教科書信仰」的な教科書観

6文部省は教科書検定権を手放さないー国民に教育を保証するのは国家の責任

「教科書信仰」は文部省だけでなく国民の大多数が共有

7教師側も教科書を教える方がずっと楽―教えるべき内容と範囲がはっきり書かれている、マニュアルも

↓

教師を怠惰にしている

8近世と連続した意識―手習塾や儒学の学習

9手習塾は「手本」を教科書に習字学習する

「手本」という「教科書」のない手習塾はない

↓

「教科書を学ぶ」構造で成り立っていた

10儒学は絶対化された経書をひたすら学び続けること

11儒学の学習において経書という「教科書」は絶対的権威をもつ無謬のテキスト

学問は徹頭徹尾「教科書」を学ぶこと

教師は「教科書を教える」ことを任とする人、経書に導く案内人

12学習の方法はメタ・レベルのものー文化に滲み込んだもの=簡単に変化するものでない

近代になっても教科書観自体に変化は起こらなかった

13近代学校教育は、教師が多数の生徒に、一斉授業の形式によって行う

限られた時間で、効率的・合理的で正確に教えることが追求される

概念化され理論化され言語化された知識が「教え込まれ」ていく

14「教える主体」としての教師が中心となり「教育」が構想される

近代教育学は教師の立場からの学問

近代学校と「教室」は「教え込み」の教育方法の原理が支配する場

15日本の近代学校は、ヨーロッパの近代学校教育を忠実に採り入れた

教育方法も「教え込み型」の原理

16日本の学校の教科書観は明らかに教科書が重視されてきた

近世との連続性がはっきり見える

↓

教育の諸問題の、見えなかった「根」の部分

問題をときほぐす改革の手だても構想されてくる

問題文を最後まで根気よく読み終えることができた人は、それだけで十分、読解力ありです。普段はこんな文章を読むことがあまりないでしょう。

4月下旬の現在、全国の高校生は休校中です。

オンライン授業を受けている人も多いと思います。

この問題文の内容は、今の状況にも関わることが書かれているように思います。

「教え込み型」の一斉授業から離れて、学び方について考えるいい機会になるかもしれません。

![関西大学(全学部日程・共通テスト併用型入試) 2021年版;No.477 (大学入試シリーズ) [ 教学社編集部 ] 関西大学(全学部日程・共通テスト併用型入試) 2021年版;No.477 (大学入試シリーズ) [ 教学社編集部 ]](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/book/cabinet/0310/9784325240310.jpg?_ex=128x128)